17:00 キーンコーンカーンコーン

もう5時か。早く明日の準備終わらせなくちゃ・・・。

【30分後】

やっとワークシート完成したよ。さっ、授業の流れと板書計画をっと。

お先に失礼します!お疲れ様でした!!

えー、さっき保護者と連絡取ってたのに、何でもう帰れるの〜〜〜。

放課後にどんどん膨れ上がっていく”タスクの足枷”

授業準備はもちろん、保護者対応、校務分掌、会議や相談などなど

やるべきことは山ほどあるのに、気がつくと定時。

そんな「明日を生き抜く働き方」を脱出することが20時間LIFEへの近道です。

私が20時間さんになれた理由、それは・・・

「1週間後の準備をする」

今日は、ここをテーマに進めていきます!

次の日の準備で追われている人、教員以外にも必見!!

【この記事でわかること】

☑️ 日々忙しいと感じるメカニズム

☑️ 次の日の準備を1週間前に終わらせる理由

☑️ どうやって前倒しをするのか

☑️ 日々の時間の活用方法

なぜ、毎日が忙しくなるのか?

学校でのトラブル

「先生、トイレットペーパーが詰まって流れません。」

「先生、〇〇さんと〇〇さんが喧嘩していました。」

「先生、タブレットがなかなか起動しません。」

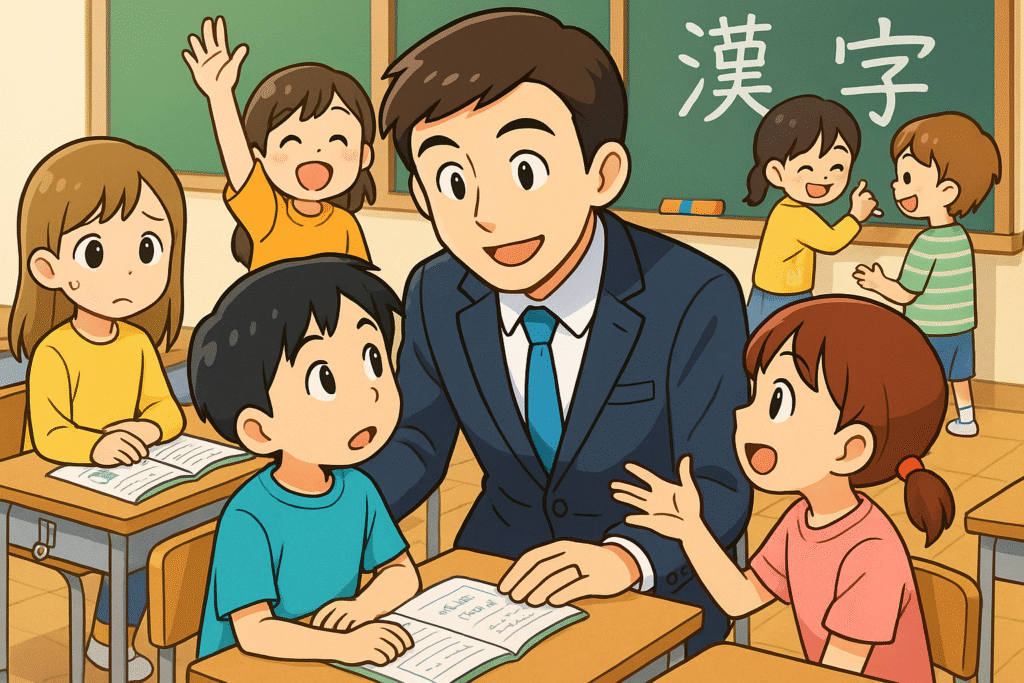

このように、学校では毎日が慌ただしく過ぎていきますよね。

トラブルと言われると、「喧嘩」とイメージされる方も多いと思いますが、

学校の先生は、様々なトラブルを対処しているスーパーマンなんです。

電気、水道、IT、対人などなど、子ども達とのやりとりだけではないんです。

もちろん、工務担当の先生が配属されている学校も多いでしょう。

しかし、最初の窓口は担任。

実は「忙しい」の中には、子ども達のこと以外にも様々な要因が含まれています。

会議や校務分掌など、学校全体の業務

子ども達が下校し、「よし、やるぞ。」

で、自分の仕事を始められることはなかなかありませんよね。

- 各部での会議や準備

- 行事の準備や提案づくり

- 定期会議や特別会議(主任会やケース会議など)

- 子ども達の様子の共有

によって、放課後の自分時間が定時以降。

そこから、明日の授業準備やノートチェック、通信作成などすれば、

あっという間に7時、8時と過ぎていきますよね。

そうそう、自分の仕事は定時以降が当たり前になってきてるなー。

そこから、授業準備なんてしてたら、20時間LIFEは程遠いよね。

その日のことは、誰にもわからない!!

放課後の職員室は大フィーバー

子ども達が下校し、職員室へ。

この後、定時まで静かに集中できる日はあるのだろうか・・・。

【結論】 → ほぼない!!

放課後の職員室では、様々なアクションが頻繁に行われています。

- いろいろな先生からの相談、情報提供

- 突発的に始まる作業のお手伝い

- 予測不可能な電話対応

- 無視できない、先輩からの雑談

こんなことが行われているということは、

裏を返せば、風通しの良い職員室なのかもしれません。

が・・・。

自分の仕事、できますか??

17時のチャイムで帰るめどはつきますか?

明日の準備、いつやるの?

今、できませーーーーーーーーーーん!!

では、本末転倒なんです。

じゃあ、明日の準備、いつやるんですか?

1週間前でしょ!

予測不可能なことが日々起きる現場。

だからこそ、

予測可能なことを前倒しでやる!!

ここが17:30ダッシュのスタートラインなんです。

大枠から見通しを立てよう!

年間行事計画

見通しをもつにあたって大切なことは、

大きいところから攻めていく!

ということです。

年間行事計画は、年度当初に確定します。

自分の学年や分掌に関係あるものは、ここでチェックしておきましょう。

1,チェックした項目の準備物はないか。

2,その準備物はいつまでに必要か。

3,その日から前倒ししてスタートする日。

4月にここまでチェックしてカレンダーに記入することで、

準備する余裕が生まれ、気持ち的にとても楽になります。

もちろん、今からでも遅くありませんよ。

書き出すことで、常に意識できるようになるよ!

月行事の計画案

ここでのチェック事項は、次のとおり!

1,関係行事を指導計画に書き込む。

2,学習計画の大まかなゴールを決める。

(ここまで進みたいなという願望)

それぞれの月で、避難訓練やゲストティーチャー、校外学習など、

あらかじめ決まっているものがあると思います。

確定のものは、どんどん計画書に書き込んでいきましょう。

2,に関しては、朱書きに書いてある大体の計画で構いません。

また、月や学期ごとに確認することで理科や図工の準備物も

事前に把握することが可能になります。

見て、知るだけでも全く違いますよ!

確かに、ここまでの見通しがあれば準備もしやすいな。

書くものは、自分が時数管理に使っているノートや週案、

自治体で配布されている指導計画書でOK!

学習計画

さて、最後に計画を立てていくのが学習計画です。

ここまで来れば、ある程度の見通しは立っています。

学習計画を立てる際には、

1,1時間ごとではなく、単元ごとに計画する。

2,単元テストの日にちは、あらかじめ子ども達に伝えておく。

のがベストです。見通しをもつ大切さは、

教員だけではなく子どもたちにも大切な力になります。

「じゃあ、明日テストね。」

ではなく、単元が始まる際に

「今日から始まって、何日にテストの予定だからね。」

と伝えることで、お互いが先を見据えて学習に取り組むことができます。

テストを事前に伝えることで、自主学習が活発になった学年もありましたよ!!

何をするにも準備が肝心!時間を有効に活用しよう!

理屈はわかったけど、結局この準備のために残業しそうだなぁ・・・。

確かに、初めは少し時間がかかるかもしれません。

しかし、この計画に慣れ、軌道に乗ってくれば、

1日ごとのタスクは確実に減少していきます。

逆に、

「今日は何にも追われず余裕があったなー。」

なんて夢のような日がどんどん増えていきます。

ここで、最終奥義。

こんな夢のような日を増やす方法。それは、

「みんなが帰る時こそ、コツコツと!」

始業式、終業式、入学式、夏休み、冬休みなどなど、

学校には給食が無く、子ども達が早く帰る日があります。

もちろん、年休消化に活用することも大賛成です。

ただ、私は

こんな時こそ17時までコツコツと

先の仕事を終わらせます。

同じ時間を、どう活用するかで日々の時間に差が生まれるね!

うまく時間を捻出しながら、コツコツ積み重ねることも大切ですね!!

まとめ

忙しい、帰れない、準備が終わらない。

私の場合、この負のサイクルの原因は、

「明日を今日でなんとかしよう。」というマインドからでした。

明日の準備は、先週には完了している。

この安心感があることで、放課後時間に余裕が生まれました。

この安心感があることで、大フィーバーの職員室でも余裕を持つことができました。

読んでくださった皆さん。

最初は高いハードルが見えているかもしれません。

でも、1度飛び越えれば、

1週間飛び越えるだけで、

想像以上に、ゆとりある時間が

生まれてきます。

まずは1日だけ、

「来週分を前倒しする日」

を作ってみませんか??

思い切って、1度やってみようかな!

来週、一緒に帰れる日を楽しみにしてるよ!

コメント